No one needs problems more desperately than politicians, because –…

Gianluca Miligi, Spettacolo, immagine, realtà: Debord e Baudrillard

Spettacolo, immagine, realtà: Debord e Baudrillard

di Gianluca Miligi

‘Spettacolo’ e ‘immagine’ sono senz’altro tra i termini più usati, abusati, inflazionati nel descrivere, nella mera chiacchiera o in analisi socio-filosofiche, il tipo di società nel quale da decenni siamo immersi. Non è allora inutile tornare brevemente “alle fonti” e a due autori, Debord e, più recentemente, Baudrillard, che ne hanno offerto pregnanti ed elaborate concettualizzazioni: il che non significa in toto condivisibili. Iniziamo con un dato: il concetto di “spettacolo” viene coniato dal gruppo dei cosiddetti Situazionisti negli anni ’60 e proposto come il “metro” della critica al mondo della comunicazione di massa, che in quel periodo iniziava a diffondersi potentemente. Il programma teorico, segnato da una certa vaghezza, dell’Internazionale situazionista insiste sulla necessità di creare continuamente situazioni, definite come «momenti di vita concretamente e deliberatamente costruiti mediante l’organizzazione collettiva di un ambiente unitario e di un gioco di eventi» (politicamente il stiuazionismo spesso converge con forme di anarchismo).

‘Spettacolo’ e ‘immagine’ sono senz’altro tra i termini più usati, abusati, inflazionati nel descrivere, nella mera chiacchiera o in analisi socio-filosofiche, il tipo di società nel quale da decenni siamo immersi. Non è allora inutile tornare brevemente “alle fonti” e a due autori, Debord e, più recentemente, Baudrillard, che ne hanno offerto pregnanti ed elaborate concettualizzazioni: il che non significa in toto condivisibili. Iniziamo con un dato: il concetto di “spettacolo” viene coniato dal gruppo dei cosiddetti Situazionisti negli anni ’60 e proposto come il “metro” della critica al mondo della comunicazione di massa, che in quel periodo iniziava a diffondersi potentemente. Il programma teorico, segnato da una certa vaghezza, dell’Internazionale situazionista insiste sulla necessità di creare continuamente situazioni, definite come «momenti di vita concretamente e deliberatamente costruiti mediante l’organizzazione collettiva di un ambiente unitario e di un gioco di eventi» (politicamente il stiuazionismo spesso converge con forme di anarchismo).

Ma l’autore e il libro che hanno fatto entrare di forza nel lessico filosofico e sociologico il concetto di “spettacolo” sono Guy Debord e il suo famoso La società dello spettacolo del 1967, Debord che può essere considerato, anche se riduttivamente, il più noto esponente del Situazionismo. Per fugare subito fraintendimenti e banalizzazioni, bisogna partire, con Debord, da un punto fermo: lo spettacolo «non è un insieme di immagini ma un rapporto sociale tra persone, mediato dalle immagini» e che «nell’insieme delle sue forme particolari – informazione o propaganda, pubblicità o consumo diretto dei divertimenti – lo spettacolo costituisce il modello presente della vita socialmente dominante». La spettacolarizzazione o il processo di ‘riduzione a spettacolo’, è quindi il senso della pratica totale e totalizzante di una determinata formazione economico-sociale, la quale gestisce e manipola una crescente moltitudine di immagini-oggetto, entro cui fluttua inconsapevolmente l’individuo.

Processo e pratica che condizionano, strutturano, i rapporti sociali e il rapporto tra l’individuo e “entità” sovraindividuali: sistema economico, politico, l’intera società. Il fenomeno interessante, ma soprattutto dirompente, è che lo spettacolo «sfugge alla attività degli uomini, alla riconsiderazione e alla correzione delle loro opera»; si presenta così come il contrario, ad esempio, del dialogo – in cui i comunicanti sono dei soggetti attivi, modulano relazioni –, poiché «dovunque c’è una rappresentazione indipendente, là lo spettacolo si ricostituisce». Ma, in generale, qual è il peculiare, negativo, effetto della moderna società che a buon diritto, per Debord, si deve definire “dello spettacolo”? La risposta può apparire provocatoria ed eccessiva, ma non lo è affatto: è il desiderio di dormire, di “ottundersi” o anche di lasciarsi ottundere in un certo senso. Di questo sonno o ottundimento lo spettacolo ricopre il “ruolo di guardiano”. Per Debord, «esaminato sotto l’aspetto ristretto dei “mezzi di comunicazione di massa”, che sono la sua manifestazione superficiale più soggiogante, può sembrare che lo spettacolo invada la società con meri dispositivi tecnologici, con una “semplice strumentazione”. Questa però “non è concretamente nulla di neutro”, poiché essa stessa infatti è strettamente funzionale al suo, dello spettacolo, “auto-movimento totale”, che, aggiungiamo, è insieme auto-potenziamento. Qui il discorso debordiano sembra assumere i tratti di una critica (di un fenomeno) della Tecnica, che rivela assonanze con altre e più recenti prospettive filosofiche sul tema. Se i bisogni sociali e la loro soddisfazione, l’amministrazione della società e i contatti, le relazioni, tra gli uomini sono tutti dipendenti da questa “potenza di mediazione istantanea”, è perché questo tipo di “comunicazione” è essenzialmente unilaterale, di modo che la sua concentrazione consente di accumulare nella mani dell’amministrazione del sistema esistente i mezzi che gli consentono di perpetuare questa amministrazione. Qui invece il discorso sviluppa, evidentemente, una più “classica” critica politica.

Ancora al cuore della generale critica situazionistica di Debord: ciò che si dà in spettacolo è la facoltà umana di comunicare, il linguaggio verbale in quanto tale. La comunicazione umana in quanto spettacolo in ultima istanza viene ridotta a merce come le altre, sprovvista di speciali qualità o prerogative. Ma, per altro verso, essa è una merce che concerne, da un certo punto in poi dello sviluppo della società contemporanea, tutti i settori industriali. Di più: lo spettacolo tout court è un prodotto dell’industria culturale. In estrema sintesi, la posizione drastica e lungimirante lasciataci in eredità da Debord può essere compiutamente espressa da queste perentorie parole: «Lo spettacolo è il momento in cui la merce è pervenuta all’occupazione totale della vita sociale. Non solo il rapporto con la merce è visibile, ma non si vede più che quello: il mondo che si vede è il suo mondo».

Se spettacolo si dà, quand’anche totalmente, e ancora lo si chiama e riconosce con questo termine, e soprattutto concetto, permane uno scarto o una differenza infinitesimale: una realtà, magari ridotta a incognita, a X, resiste sullo sfondo. Se nell’ottica debordiana il mondo attuale è caratterizzato dalla pervasività e, in ultima analisi, dal trionfo, dello ‘spettacolo’, per Jean Baudrillard esso è invece segnato dalla sua sparizione. Baudrillard intende andare, per così dire, più in profondità: il posto dell’“illusione spettacolare” è stato preso da qualcosa che mira a fornire un effetto realistico maggiore dell’esperienza stessa della realtà: ogni evento è anticipato e così “annullato”, ad esempio, dalla pubblicità. Con ricadute nella praxis: l’azione diventa impossibile e a essa subentra la comunicazione, la quale riesce appunto a fare precipitare ogni cosa nell’insignificante, nell’inessenziale, nel derisorio, ma cancellando al contempo, tale effetto. Nel mondo della comunicazione perciò e inoltre “non accade più nulla”, tutto infatti è senza conseguenze, perché senza premesse, e suscettibile di essere interpretato in tutti i modi possibili, tutti ugualmente irrilevanti e privi di effetti consistenti.

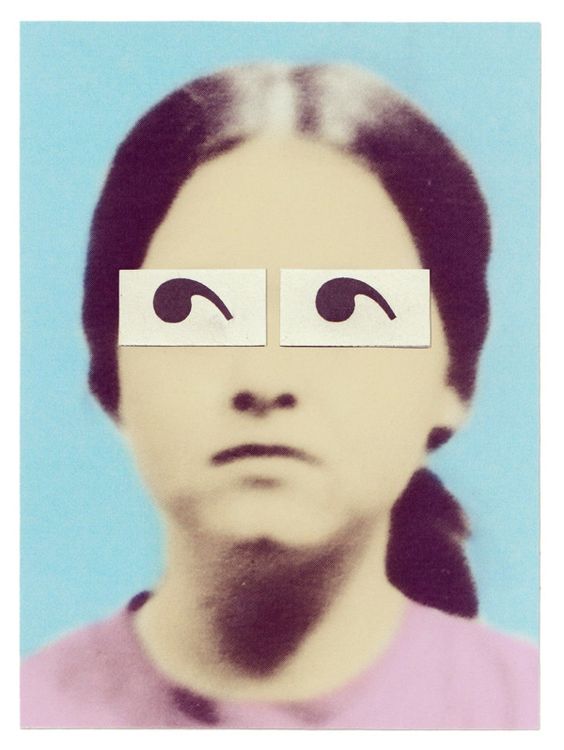

Nel caso della televisione e dei mass media moderni per Baudrillard, che teorizza ciò nel lontano La società dei consumi(1974), quel che è ricevuto, assimilato, “consumato”, è non tanto quel determinato spettacolo o immagine quanto la virtualità della successione di tutti gli spettacoli possibili. La “legge” di successione e di suddivisione delle trasmissioni fa sì che nulla rischi di emergere se non come spettacolo, e “segno”, tra gli altri. Baudrillard elabora un’acuta critica alla iperrealtà, concetto che indica il rovinoso annullamento della differenza tra mondo reale e immagine mediata. Per di più e paradossalmente: «Ciò che caratterizza i mezzi di comunicazione è il fatto che impediscono ogni comunicazione: essi sono intransitivi».

In un suo testo, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, Baudrillard ha voluto ricostruire, proprio nei termini di un vero e proprio “fatto criminale”, l’uccisione o eliminazione, l’annullamento della realtà (e delle complementari illusioni) come organizzazione simbolica del mondo da parte della televisione. L’universo reale risulta, in tal modo, pienamente tradotto e depurato in una “formula perfetta”: la realtà è scomparsa. Il filosofo-sociologo francese ha orientato la sua critica radicale al mondo dei media anche in quanto essi si frappongono tra realtà e soggetto: non ci sono più interpretazioni possibili poiché il sistema-informazione rende l’accadimento “incomprensibile”. Con Internet, ad esempio, il rapporto non è più duale ma d’immersione e interazione. Nell’attuale società ipermediale, viviamo in uno stato di proliferazione degli schermi e delle immagini: la tesi forte e spiazzante è che il soggetto stesso in fondo si riduce, pertanto, a essere un “mero schermo” su cui…si proiettano le immagini! Secondo una visione “apocalittica”, l’immagine, allora, non può più immaginare il reale poiché coincide con esso e non può più sognarlo perché ne costituisce la realtà virtuale: specifichiamo, la ‘autoconsistente realtà virtuale’: «È come se le cose avessero inghiottito il loro specchio e fossero divenute trasparenti a sé stesse, completamenti presenti a sé stesse, in piena luce, in tempo reale, in una trascrizione inesorabile». Al posto di essere “assenti a sé nell’illusione”, le cose, i fatti, i fenomeni, sono costretti a iscriversi sulle migliaia di specchi al cui orizzonte è scomparso non solo il reale, ma anche la sua immagine.

La tesi è che «La realtà è stata scacciata dalla realtà», per cui «Forse solamente la tecnologia collega ancora i frammenti sparsi del reale. Ma dov’è finita la costellazione del senso?». Variamo la domanda, dove resiste il senso? Soltanto nella critica ovvero nell’esercizio di distinzione-separazione tra l'”altro” della realtà, spettacolo, immagine etc., comunque reale in quanto produce effetti, e la realtà stessa: l’irriducibilità di ciò che continuamente (ci) accade.